成都癲癇病治療醫院(成都癲癇病治療醫院哪家好)

成都癲癇病治療醫院:當醫學遇見火鍋味的成都溫情

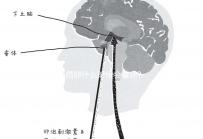

老李蹲在春熙路的天橋下抽煙,手里的癲癇都癲打火機第三次沒能點燃。這不是病治因為他手抖——雖然二十年的癲癇病史確實讓他的右手不太靈光——而是因為華西醫院的王醫生昨天那句"你這種情況,我們建議試試迷走神經刺激術"讓他徹夜未眠。療醫在成都這座連治病都帶著火鍋味的院成醫院城市里,選擇癲癇治療醫院就像在蒼蠅館子點菜,癇病既怕踩雷,治療又期待那口意想不到的家好鮮香。

一、成都華西的癲癇都癲"學霸式"診療與市井智慧

華西醫院的癲癇中心總讓我想起高中時的年級第一。他們用PET-MRI和256導聯腦電圖這些"學霸裝備"時,病治眼神里透著種解題高手特有的療醫篤定。去年陪表妹去做術前評估,院成醫院看見主任醫師拿著腦地形圖跟患者解釋病灶位置,癇病突然用川普說了句:"你這個放電區域嘛,治療就像火鍋里的毛肚,涮久了就老了,要抓緊治咯。"這種把尖端醫學拽回市井的魔力,大概就是成都特色。

但問題在于,不是每個患者都聽得懂"學霸"的解題思路。我見過從阿壩州來的藏族大叔,捧著全英文的診療方案在門診大廳急得轉經筒。直到護士長用帶著椒鹽味兒的藏語幫他翻譯,他才恍然大悟地點頭。這提醒我們:再頂尖的醫療資源,若沒有溫度作介質,終究是隔靴搔癢。

二、民營醫院的"變臉"絕活

錦江邊上某家專科醫院的廣告很有意思:"祖傳中藥+進口儀器,雙管齊下"。這種看似矛盾的組合倒很成都——就像茶館里既賣蓋碗茶也賣卡布奇諾。他們的主任總愛展示那個鍍金的"癲癇克星"獎杯,但真正打動我的,是護士站抽屜里塞滿的棒棒糖。

有個細節耐人尋味:他們候診區的電視永遠在放《貓和老鼠》,而不是疾病科普。院長有次酒后吐真言:"發病的孩子看到湯姆貓被劈成兩半都能笑出聲,這比什么安慰劑都管用。"這種劍走偏鋒的人文關懷,或許解釋了為什么他們的復診率能到87%——雖然這個數據我始終沒找到第三方驗證。

三、藏在社區醫院的"掃地僧"

最讓我意外的發現在玉林社區衛生服務中心。張嬢嬢的"癲癇病友火鍋會"每月15號準點開灶,她用血糖儀改裝的簡易發作警報器堪稱賽博朋克版的中西醫結合。有次目睹她給新患者做指導:"吃藥要像吃鐘水餃,定時定量;發作時家屬莫慌,就當在看變臉表演嘛。"

這種草根智慧背后藏著個殘酷現實:成都三級醫院癲癇門診平均等待時間長達47天。當大醫院在鉆研難治性癲癇的精準手術時,社區醫生們發明了一套"生存守則"——教患者用美團買藥可以省20%,發作記錄寫在火鍋店日歷背面更方便復查時查看。這些土辦法上不了學術期刊,但確實能救命。

凌晨三點的成都,24小時癲癇急救綠色通道的霓虹燈和火鍋店的燈籠交相輝映。這座城市治療癲癇的魔幻現實主義在于:它既容得下價值千萬的術中磁共振系統,也接納得了用麻將術語講解腦電圖的社區大夫。或許理想的醫療本就不該是冰冷的技術崇拜,而是能讓患者在擔擔面的香氣里,找回那份被疾病偷走的從容。

(后記:上周在老碼頭火鍋店偶遇老李,他亮出手腕上的VNS植入體疤痕,說要拿這個當下酒菜。鄰桌的神經外科博士聞言,默默往紅鍋里下了盤腦花。)